2019年

08月16日

今年の6月から奈良演劇鑑賞会に 主人と一緒に入会 もともと演劇鑑賞が好きな二人だったので、 2ヶ月に1回。 いろいろなジャンルの演劇を 観ることもいいのではと。 8月は、ダニエル・キース原作の 「アルジャーノンに花束を」。 この本は、ずいぶん前にベストセラーになり、 私も読んだお話。 映画やテレビドラマにもなっていて、 どんな演劇になっているのかと 楽しみにしていました。 また、演劇鑑賞会では、ただ演劇を観るだけではなく、 自分たちで 劇団員さん達をおもてなしし、 小道具・大道具の搬入・搬出や当日の 受付なども仕事の一つとして行ないます。 (全てボランティアです。) お手伝いしたこともあり、 思い入れを持って観ることができました。 また、内容が素晴しくて、 見終わった後に、 感動して言葉が出なかった。 久しぶりにいい演劇を観たな・・・・と。 2か月に1回の演劇鑑賞が楽しみになりました。 舞台上の照明を一つ一つ手作業で取り付けしています。 こんな感じでトラックから道具を

2019年

04月01日

吉野町の金峯山寺で『ご本尊特別ご開帳』の間、 宿泊者限定の夜間拝観(拝感)が開かれます。 3月31日にいってきました。 雷雨の歓迎を受け、夜間拝観直前の浄化の雨。 そして、夜9時から10時まで。 この日は、朝から急激に気温がさがり、 明かりは、ろうそくのみの蔵王堂。 もちろん、暖房器具はありません。 ダウンジャケットを着ていても、だんだん寒くなってきて。 僧侶の法話を聴くこともでき貴重な経験ができたと思います。 次の日は、6時30分からの朝の勤行もつとめさせて いただきました。 この日も、明け方に浄化の雨。 旅館をチェックアウトして、後醍醐天皇の御廟がある 如意輪寺では、雹ではなくあられが降ってきました。 本当に吉野全体で歓迎されたなと。 金峯山寺の「金剛蔵王権現立像」は、釈迦如来、千手観世音菩薩、 弥勒菩薩が悪魔を祓う怒りの形相をされています。 三尊は、それぞれ過去、現在、未来の三世に渡って私たちを 守ってくださる守護仏でもあるということです。

2019年

03月31日

このお酒は、和歌山県白浜にある「中田」という梅干し屋さん 実は、この「中田」という会社が作っている梅干しはとっても美味しい。 とれとれ市場では、購入できないんですよね・・・・ で、この「桃」のお酒。女性向けの甘いお酒。 美味しいです。 あと、白浜に行ったら、「かげろう」というお菓子を作っている本店へ 実は、本店のみの取り扱いである「生かげろう」があります。 これも、美味しかった。

2019年

03月30日

前回、「気に入っているもの」シリーズで紹介した 空気清浄機。『J.air』 実は、高いところから落として調子が悪くなり ただいま修理中・・・・・ 修理に出した途端、その夜から咳き込んで・・・ 寝られない。 早く戻ってきて欲しい。

2019年

03月29日

「和暦日々是好日」より LUNA WORKS 今回で最終回。自分が最近特に感じていたことを端的に 表している文章を見つけ、どうしても書き記しておきたかった。 それが、このシリーズの動機です。 『草木の変化と十二支』です。 『十二支の漢字は本来、草木の一年の様子を意味し、 自然界のサイクルを見事に表しています。十二支の 起源は十二年で一周する木星の観察に由来し、古代 中国で使われ始めた数詞でした。 日本でも江戸時代まで月や日付、時間、方位などを、 十二支で呼んでいました。南北に通る線を「子午線」、 昼の十二時を「正午」と呼ぶ習慣は、現在もそのまま 残されています。方位では北が子、南が午、東が卯、 西が酉となり、これを四正といいます。その中間が 四隅です。 ちょうど季節の変わり目となる立春、立夏、立秋、 立冬が、この四隅に相当します。暦の立春は寅の月で、 時刻では夜明けにあたります。物事の境目には魔が 入りこむとされ、このような節目に水で身を清めたり、 節分の豆ま

2019年

03月28日

またまた、「和暦日々是好日」より LUNA WORKS 本日は、『気配と兆し』です。 『「秋き来ぬと目にはさやかに見えねども 風の音にぞ 驚かれぬる」『古今和歌集』に収められた藤原敏行の歌です。 猛暑の続くある朝、ふと朝の涼しさを感じたときが、秋の 訪れです。日中の暑さは増していくかのようですが、夕方 になると虫の音が聞こえるようになり、秋の気配が少し ずつ漂い始めます。 自然と一体になって暮らしていた昔の人々は「気配」や 「兆し」に敏感でした。それぞれの季節には「生、旺、墓」 があり、ひとつの季節が頂点を迎えた瞬間に、次の季節の 生まれたことを感じていたのです。 冬の終わりにはウグイスの初音を、晩春になれば夏を告げる ホトトギスの第一声を、心待ちにしていました。虫の音が 聞こえ始める立秋は、小さな秋の誕生であると同時に、夏の ピークでもあります。立夏は春の、立冬は秋の、立春は冬の ピークです。盛りを過ぎた季節はゆっくりと老いてゆき、 次の季節の成長とともにゆ

2019年

03月27日

『和暦日々是好日』より LUNAWORKS 本日は、『季節の言霊』です。 『日本に中国の太陰太陽暦が導入されたのは 奈良時代ですが、四季の変化に恵まれた日本の 人々は、中国の暦法がもたらされるはるか以前 から、精妙な自然歴を持っていたと推測されて います。昔の人々は風や、空の微妙な変化を 読みとることで危険から身を守り、どの花が 咲いたらどの種を蒔くというように、正確に 呼応し、つながり合う自然界のサインを読み とり、農耕や暮らしにもっとも適したトキを 計ってきました。 その集大成が、今日に伝えられている 歳時記です。睦月から師走まで各月を代表する 花や鳥は、和歌に詠まれているように、 平安時代にほぼ確立し、脈々と伝えられてきました。 しかし明治に入って太陽暦に改められたことにより、 千年以上にわたって積み上げられてきた季寄せに、 ずれが生じてしまいました。それが混乱を招き、 私たちの暮らしが離れてしまったひとつの要因 となっているようにもおもわれます。 た

2019年

03月26日

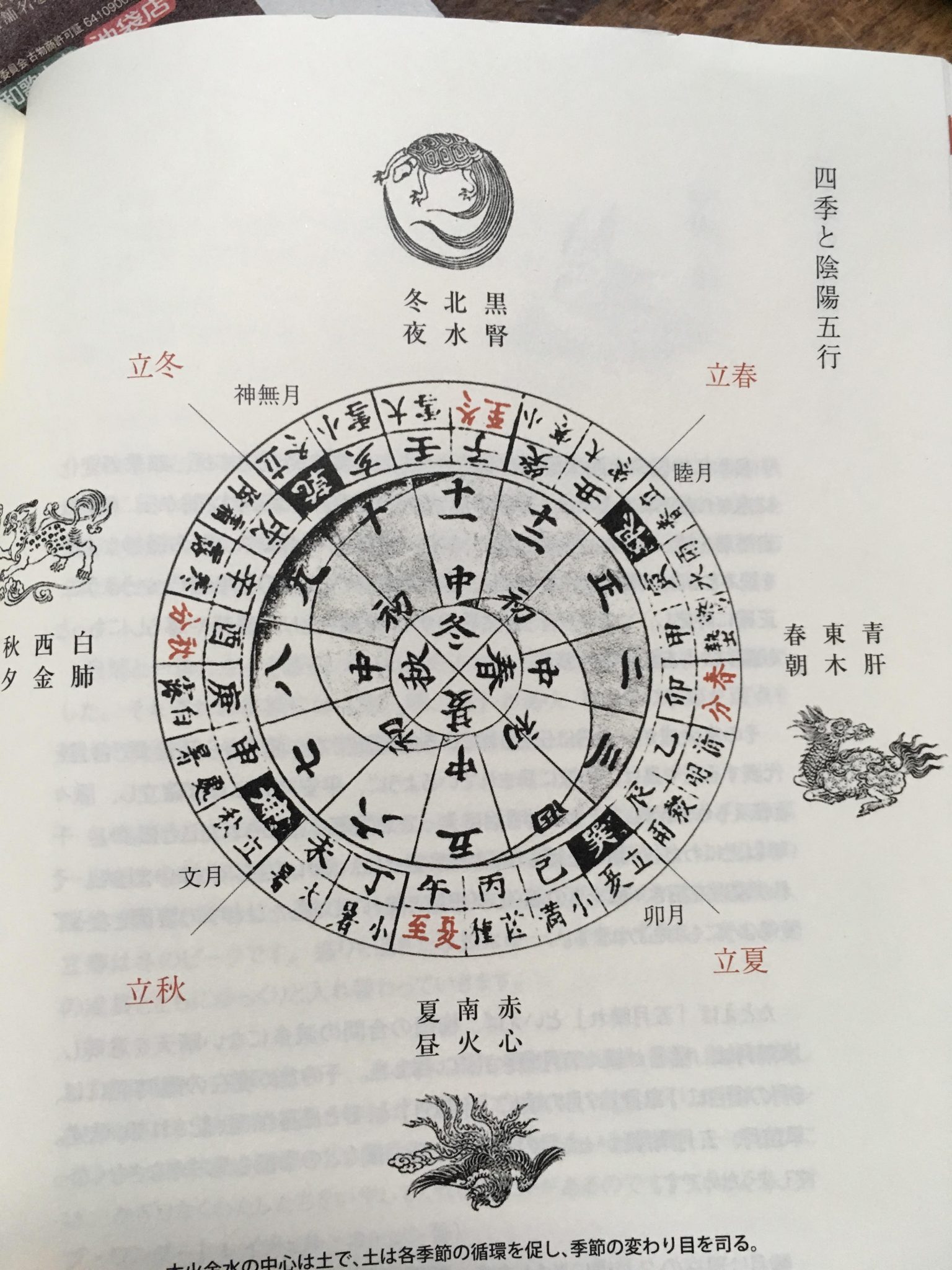

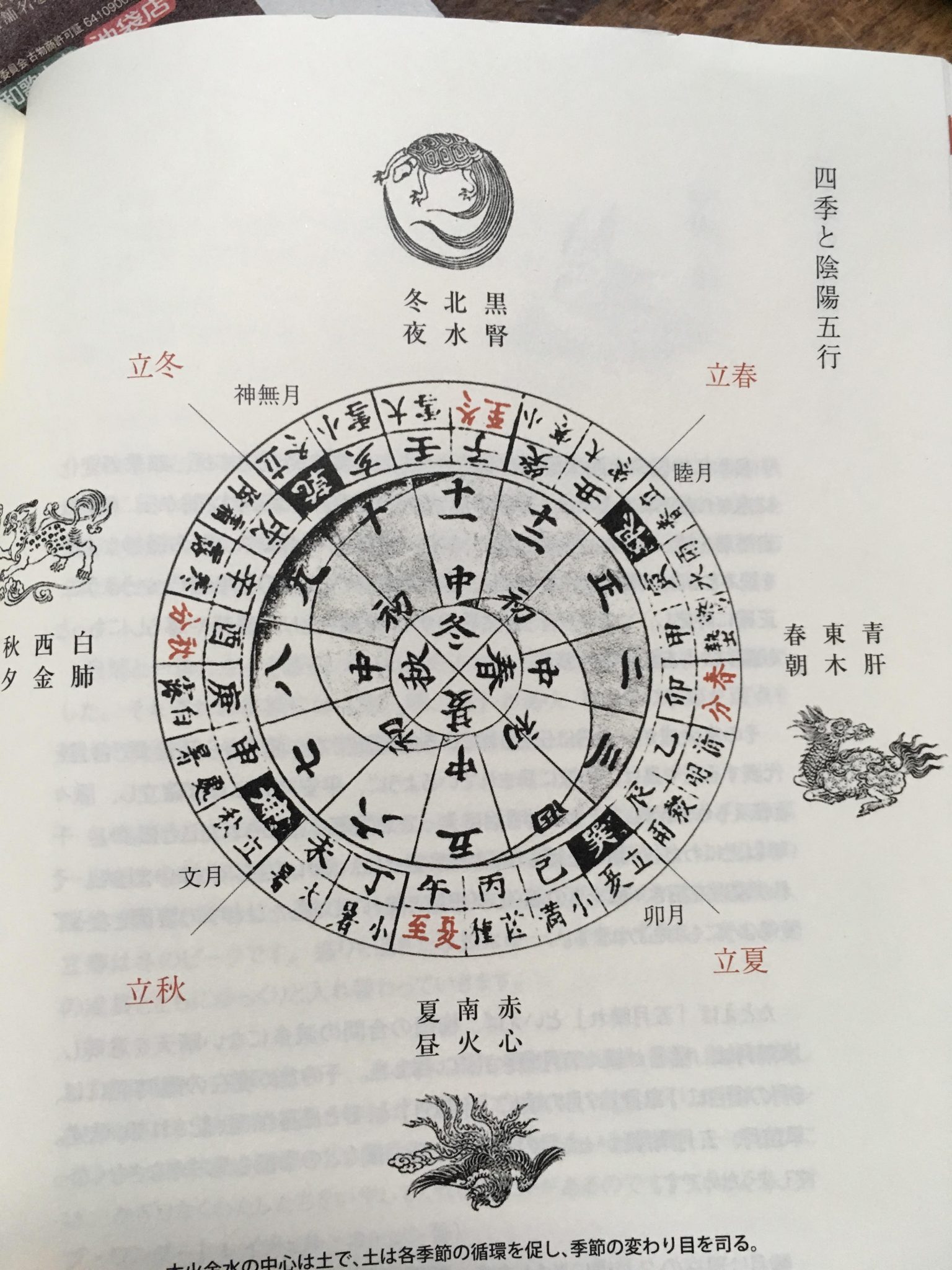

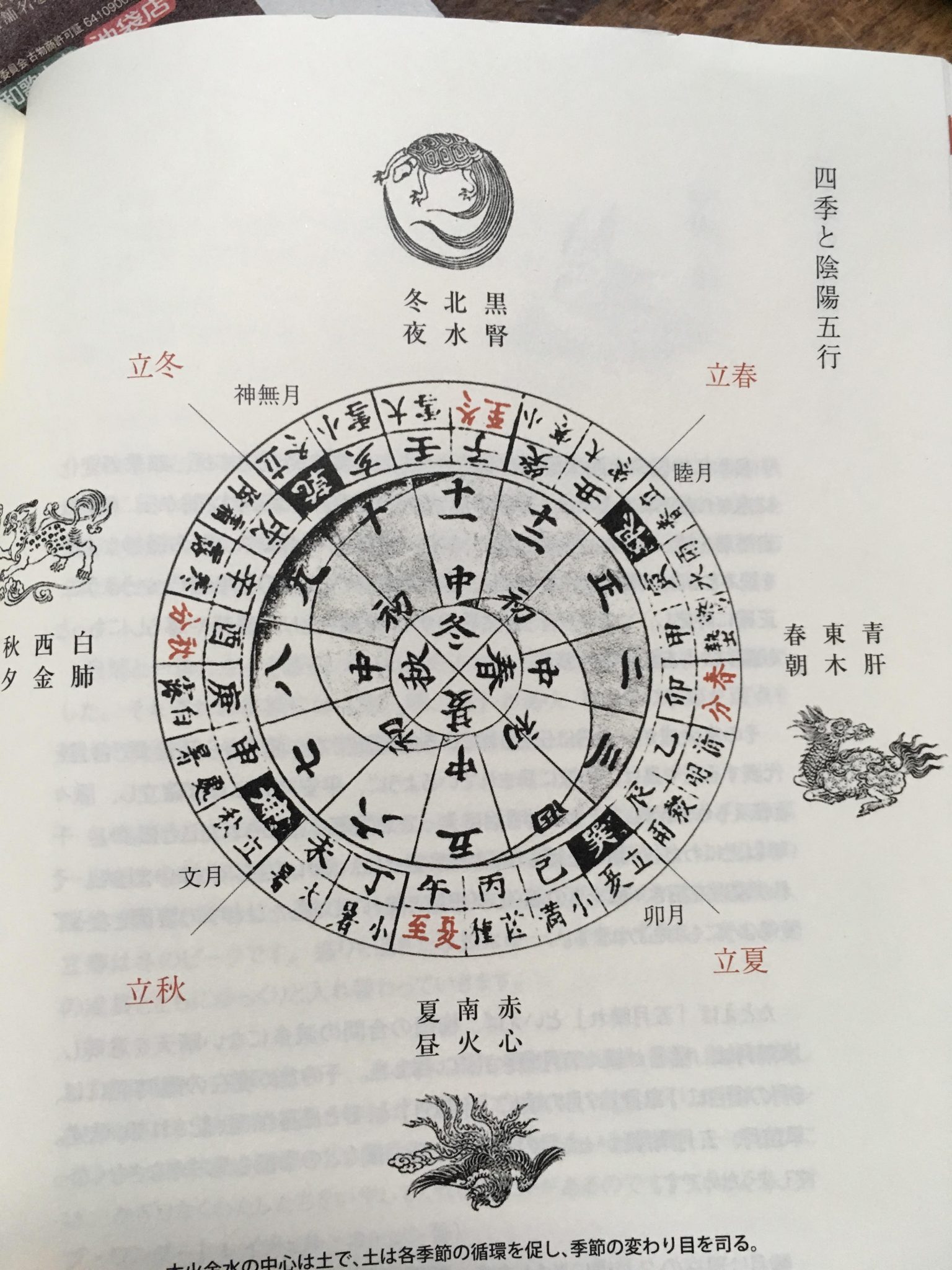

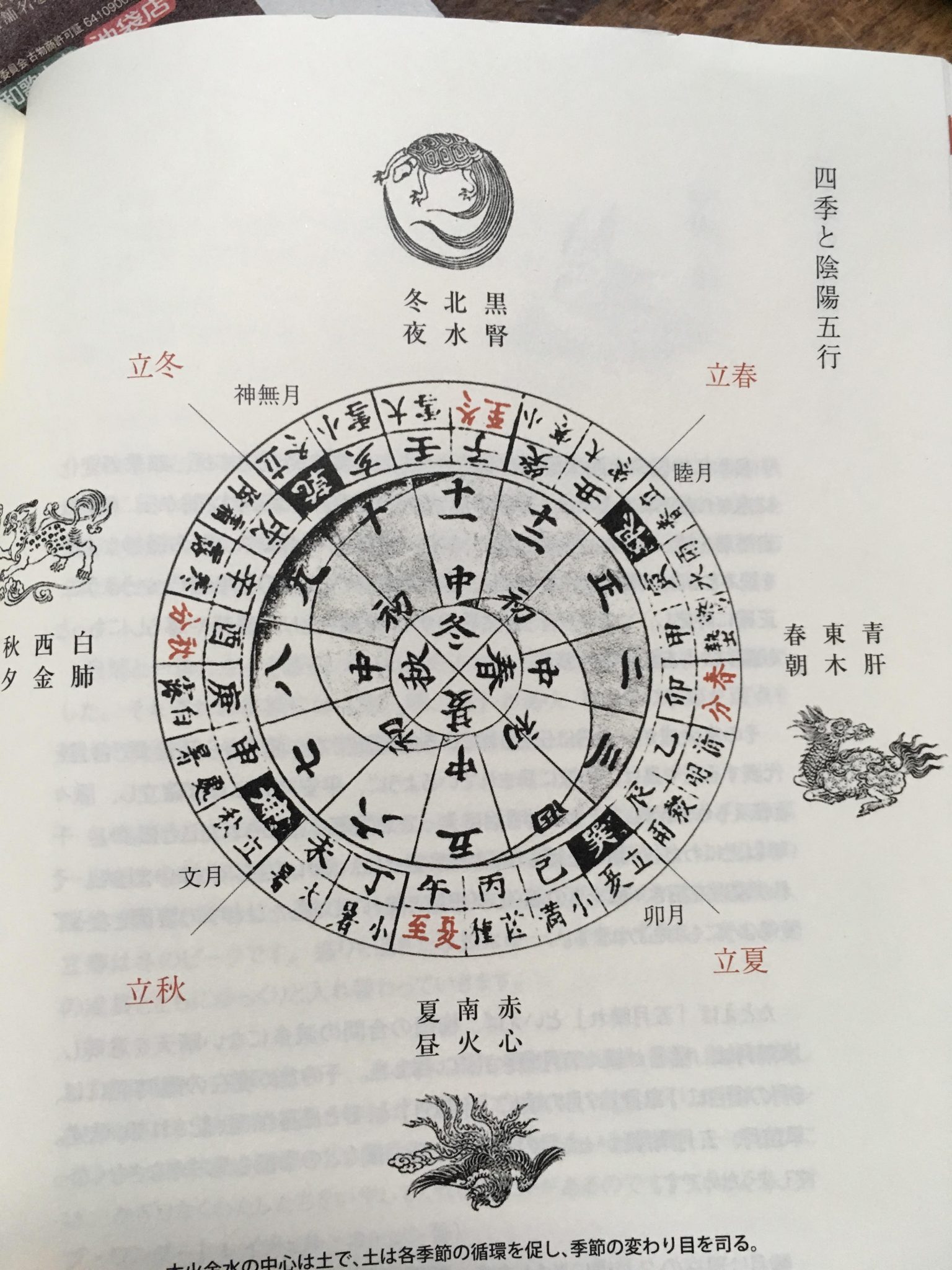

『和暦日々是好日』より LUNAWORKS 本日は、『四季と陰陽五行』です。 『木火金水の中心は土で、土は各季節の循環を促し、 季節の変わり目を司る。』 『天体の観測から始まった陰陽五行思想は、暦と深い関わり があります。人々は自然界のサイクルや命の循環から『陰陽』 の二極と、『五元素』によるコスモグラムをつくってきました。 太陽と月、天と地、昼と夜、動と静、対局するものは常に 入れ替わり、流動しています。この考え方は季節だけでなく、 色、方位、時刻、食などあらゆるものにわたって 日本人の暮らしの中に今も深く根付いています。 この回の話も好きですね・・・ 陰陽五行は、真理かなと。表があれば裏がある。 どちらから見るかで裏と表が変わることも。 すべては一つである。 まるで、流れるように自分の意思をもちつつ、 でも流れにあらがわず生きていきたいな。と。

2019年

03月25日

『和暦日々是好日』より LUNAWORKS 第5回目は、「自然のサイクル」です。 『天の川が一本の長い川のように見えるのは、太陽系が銀河の 端にあり、円盤状の渦巻き銀河を内側からほぼ真横に見ている ためです。この銀河には太陽のような恒星が2千億個も存在し、 その外側には巨大な銀河集団がさらに2、3前億もあるそうです。 私たちはこの途方もなく広い、神秘のベールに包まれた宇宙の 住人ですが、そこには何らかの法則性や秩序があることも確か なようです。例えばらせん状の銀河の形は、DNAの構造や指紋、 頭のつむじ、さらに鼓膜の奥の蝸牛へと、永遠に続く入れ子 のようなフラクタル構造として顕れています。 月が地球をめぐり、地球は太陽をめぐるように、太陽は 天の川銀河を約2億3千万年かけて一周するとされています。 このように宇宙のすべての星や銀河は互いに回転し、渦を 巻くことで、そこにはさまざまな「時の環」が存在すると 考えられるのではないでしょうか。 時間の概念は、天体の観測

2019年

03月24日

「和暦日々是好日」より LUNA WORKS 今回は『トキの節目』です。 「日本人は長い間、月の満ち欠けと、季節の変化という 異なる二重の時間軸を感じながら、生活していたのです。 今は直線的なひとつの時間軸しか意識されていませんが、 当時の人々にとってはなんの違和感もなく、どちらも必要な ものでした。 『月の満ち欠け』は宗教上、重要な意味を持ち、多くの祭りや 行事は満月の日に行われていました。電気のない時代、満月は 大切な夜間照明でもありました。また満月だけでなく新月、上弦、 下弦の日も重要視されていました。季節の変わり目も衣食住の暮らし に関わる区切りとして、トキの意識を新たにするものでした。 古く日本のトキは、神秘的な領域と関わっていたといわれています。 トキという言葉は休日や祭日のセチ(節)を意味し、それ以外の日常を アイダと呼んでいました。「時間」はトキとアイダをセットにした 近代用語です。この関係は、植物の姿に似ています。 植物は茎と茎との間に、